Georg und Irmgard Krawczyk zur Hochzeit 1952 in Weida; Foto: Privatarchiv Stephan Krawczyk

Georg und Irmgard Krawczyk zur Hochzeit 1952 in Weida; Foto: Privatarchiv Stephan Krawczyk

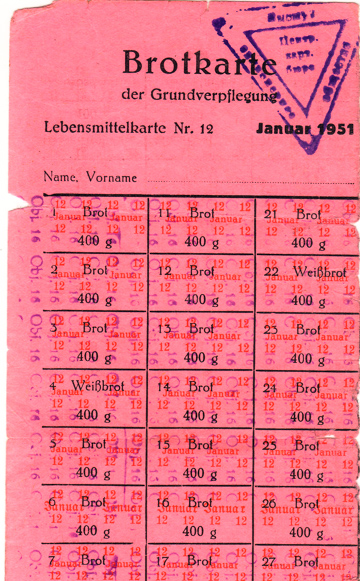

Brotkarte für Grundverpflegung; Hintergrundfoto: J.Unger /Archiv Förderverein Pferdegöpel Johanngeorgenstadt e.V.

Sowjetische Wacheinheiten in der Bahnhofstraße in Johanngeorgenstadt, 1947; Foto: Christian Teller /Archiv Förderverein Pferdegöpel Johanngeorgenstadt e.V.

Begarbeiter bei der Arbeit im Schacht 51 in Johanngeorgenstadt; Foto: Paul Gündel /Archiv Förderverein Pferdegöpel Johanngeorgenstadt e.V.

Ausgezeichnete Brigade in Johanngeorgenstadt, 1952; Foto: K. Hahn /Archiv Förderverein Pferdegöpel Johanngeorgenstadt e.V.

„Als meine Mutter und mein Vater 1951 zum ersten Mal zusammen tanzten, roch sie den Uranstaub aus seinen Poren und sagte: ,Hören Sie doch bei der Wismut auf.'

Dreiunddreißig Jahre später sagte er im Frühling auf dem Weg zwischen den Schrebergärten in Weida, seiner zweiten Heimatstadt: ,Alles blüht und ich vergeh.' Da hatte er noch anderthalb Jahre zu leben. Mit fünfzehn war er im Flüchtlingstreck von Oberschlesien nach Thüringen gekommen. Seine Mutter, meine Oma, hatte ihm geraten, zur Wismut zu gehen, weil er bei der Wismut besser verdiente und mehr Lebensmittelmarken bekäme als im Lederwerk. Das war 1948.

Ein Jahr später fuhr er tief in den Schacht bei Aue im Erzgebirge ein und holte sich die tödliche Dosis Uranstaub.

Sechs Jahre vor meiner Geburt 1955 wurde mein Vater strahlenkrank. Von da ab strahlten in ihm die eingeatmeten radioaktiven Staubteilchen.

Als er 1965 aus dem Wismutkrankenhaus nach Hause kam, sagte er: ,Uranstaub frisst weiter.'

Da hatte der Uranstaub schon ein Drittel der Lunge aufgefressen. Dennoch ließ er sich gesund schreiben, so hieß es im Sprachgebrauch, für immer kürzere Fristen. Berufskrankheit ist angesehener als Krankheit. Auf dem Schacht muss er sich unter seinesgleichen gefühlt haben, angesehen durch gemeinsames Tun und das Opfer, das er gebracht hatte. Er fuhr erst dann nicht mehr zur Arbeit, als ihm der Körper den Dienst versagte. Zuletzt sah ich ihn in der Universitätsklinik Jena.

Er hatte nur noch zehn Prozent aktiven Lungenvolumens.

Es war im Sommer 1985. Nach der Bestrahlung mit der Kobaltkanone saß er auf dem Bettrand und schüttelte fortwährend verneinend den Kopf.

Zwei Monate später ließ er sich aus dem Fenster seiner Wohnung im zehnten Stockwerk fallen, wenige Tage vor seinem sechsundfünfzigsten Geburtstag.”

Im Westerzgebirge an der tschechoslowakischen Grenze, unweit der Uranminen von Jáchimov, entdecken die Sowjets neben Standorten in Thüringen umfangreiche Uran-Vorkommen, über die man in den Besitz von Atomwaffen gelangen könnte. Die Entscheidung fällt rasch. Zu seinem effizienten Abbau braucht die AG Wismut (mit Sitz in Moskau) nun Massen an Arbeitskräften.

Um den riesigen Bedarf zu decken, gibt es Zwangsrekru-tierungen, werden heimgekehrte Kriegsgefangene direkt vom Quarantänelager aus ins Bergbaugebiet umgelenkt. Doch auch viele Freiwillige melden sich - in Unkenntnis der Arbeitsbedingungen in den Schächten und mit der Aussicht auf einen hohen Lohn und gute Lebensumstände. Besonders dem Heer der aus den Ostgebieten Vertriebenen machen die Arbeitsämter die Uran-Schächte im Erzgebirge schmackhaft.

Das größte Fördergebiet - ein Dreieck aus den Orten Aue, Johanngeorgenstadt und Annaberg, das siebzehn Städte und achtzig Dörfer mit rund 250 000 Einwohnern umfasst - erlebt binnen kürzester Zeit einen explosionsartigen Bevölkerungszuwachs. Und Anfang 1947 riegeln die Sowjets die gesamte Region des westlichen Erzgebirges ab; die unmittelbaren Abbaugebiete werden mit 3m hohen Zäunen umgeben und streng bewacht.

Nichts ahnen die Kumpel zu dieser Zeit von den langfristigen Folgen des Uran-Staubs.

Hintergrundfoto: H.J. Senf /Archiv Förderverein Pferdegöpel Johanngeorgenstadt e.V.